- トップページ

- 四季便り2019

2019.12.26

令和元年が暮れていきます。今年は天皇陛下の御即位をお祝いするという大きな晴れの日を迎え、日本人の心が一つにまとまる大きな力を感じることができた年でもありました。人生において一度か二度経験できるかできないかというくらい貴重な場面に立ち会えたこと、そしてあの日の虹を生涯忘れることはできません。多くの人が「国」を感じた一年だったのではないかと思います。

若い頃の僕は海外で過ごす時間が多く、そうした多くの若者が異国の地での体験を通して、「日本の悪いところに目が行くグループ」と「日本の良いところに目が行くグループ」の大きく2つに分かれることに気がつきました。同じ体験をして真逆のものを感じるって、人間は本当に複雑で面白い生き物だと思います。

僕はどちらのグループだったのかと言うと…後者の「日本を大好きになる」どちらかと言うと少数派のグループでした。その後の人生においても、人の住まいという国の根幹を支える仕事にほんの少しですが関われているのは、あの時、異国で感じたこと…「国」というものを初めて意識したことが多少なりとも影響しているのだと思います。

そんなことを思い出して、少しキュンとした令和元年でした。

若い頃の僕は海外で過ごす時間が多く、そうした多くの若者が異国の地での体験を通して、「日本の悪いところに目が行くグループ」と「日本の良いところに目が行くグループ」の大きく2つに分かれることに気がつきました。同じ体験をして真逆のものを感じるって、人間は本当に複雑で面白い生き物だと思います。

僕はどちらのグループだったのかと言うと…後者の「日本を大好きになる」どちらかと言うと少数派のグループでした。その後の人生においても、人の住まいという国の根幹を支える仕事にほんの少しですが関われているのは、あの時、異国で感じたこと…「国」というものを初めて意識したことが多少なりとも影響しているのだと思います。

そんなことを思い出して、少しキュンとした令和元年でした。

2019.12.06

先回から引き続いて、こんなご依頼いただいたというお話をもう一つご紹介しますが、こちらはテーブルの修繕です。

これ、直径が1メートル50センチほどで厚さが約7センチの大きな丸太を輪切りにしたテーブルなんですが、輪切りっていうのは木材の乾燥収縮の影響をきわめて受けやすい形状でして、すでに以前に大きな割れが入ってどこかの木工屋さんで一度修繕をした履歴が残るテーブルです。

これ、直径が1メートル50センチほどで厚さが約7センチの大きな丸太を輪切りにしたテーブルなんですが、輪切りっていうのは木材の乾燥収縮の影響をきわめて受けやすい形状でして、すでに以前に大きな割れが入ってどこかの木工屋さんで一度修繕をした履歴が残るテーブルです。

その時の修繕は「多分これで乾燥収縮は終わっているだろう」という前提で、ひび割れにエポキシ樹脂を流し込んで割れた部分を固定すると言う修繕方法だったのですが、どうやらまだ乾燥の途上にあったようでその後も乾燥収縮による変形が続いてました。

このサイズの丸太の収縮による力ってのは想像を超えるほど大きなものです。ひび割れはさらに進行して、このままでは自然に崩壊するのでは…ってくらいの状態になっています。

お客様のご要望としては「蝶々型の契り(ちぎり)を入れてひび割れを止めてほしい」とのことなのですが、どうやらもっと根本的に修繕しないとやがては形の維持さえ難しいのではないか…というのが僕の感想です。なにせ、いくら厚さが7センチあると言っても丸太の輪切りなので、表面に現れたひび割れは間違いなく裏面まで貫通しています。

まずは本格的な加工に入る前に全体を一体化しないと、何かのはずみや塗膜をめくった時の乾燥バランスの変化などが、ひび割れの進行に影響を与える可能性が結構あるのです。

ということで、テーブル板をひっくり返して裏面前面に構造用合板をべた貼りして補強する作業から開始しました。とは言え、ただ貼り付けるんじゃあ能がないばかりか脚の取り付け部分の仕口がなくなってしまうので、端部と脚の取り付け仕口部分を残して合板の厚さ12ミリ分をこそげ取るように彫り込み、そこに合板をはめ込むように接着しました。

これで、最悪ばらばらに崩壊してしまう危険は回避できました。で、ひっくり返して表面の作業にかかるんですが、何せ重たいもんでひっくり返すのも4人がかり…全員メンバーがそろっているときにやらねばなりません。

さて、表面は蝶々型の契りを埋め込んで、これ以上ひび割れが進行しないように補強するんですが、もちろんこれは補強兼見た目も楽しい装飾でもあるんで配置のバランスがツボなのです。契りに使う木も色あいが違う2種類の木を使い、大きさやウエストのくびれ具合もあえてばらばらにして、何となく仮置きして全体をチェック。まずは10個ほど作ってみたのですが、ちょっと足りないようなのであと3つ追加して、都合13個の契りを作りました。

あとは彫り込んで埋め込むのみ…契りの現物をあてがってツンツンに尖らせた鉛筆で形を写し、その鉛筆の線の内側に沿って丁寧に彫り込みます。今回は古い塗膜で鉛筆の線が見にくかったので、鉛筆の線の内側をカッターでなぞってキズをつけてみました。

彫り込むコツは、決して鉛筆の線自体にノミの刃を立ててはいけません。いくらツンツンの細い線と言っても線には太さがありますんで、線自体を切ってしまうとガバガバな隙間だらけの契りになってしまい、見た目が悪くて効きも悪いダメな仕事になってしまいます。

彫り込むコツは、決して鉛筆の線自体にノミの刃を立ててはいけません。いくらツンツンの細い線と言っても線には太さがありますんで、線自体を切ってしまうとガバガバな隙間だらけの契りになってしまい、見た目が悪くて効きも悪いダメな仕事になってしまいます。

かと言って、大きめのものを無理やり叩き込んだりすると、ヒビが広がってしまったり最悪板が割れるという事態もあり得るんで、とにかく丁寧に丁寧に少し彫っては当てがい彫っては当てがいを繰り返して、少しきつめに嵌まる程度まで調整がついたら接着剤を塗って軽く叩き込んで完了…なんですが、接着剤を塗る前に玄翁(金づち)で軽く契りをたたいて少しだけ木材をつぶす「木殺し」と言う工程も忘れずに。

つぶすと言ってもほんの少しだけなので、接着剤が固まる間に接着剤の水分で木が膨れて復元します。「キゴロシ」とか言うとちょっとドキッとする字面ですが、昔からある正式な木工の手法です。

あとは、研磨して再塗装したら完成です。生まれ変わったテーブルで新年を迎えていただけます。こんな感じで、いつもとちょっと違うお仕事のご依頼をいただくんですが、僕たちとしても住まいにまつわること全般や木で作ることに対してはできる限り対応したいと思ってます。

これ、直径が1メートル50センチほどで厚さが約7センチの大きな丸太を輪切りにしたテーブルなんですが、輪切りっていうのは木材の乾燥収縮の影響をきわめて受けやすい形状でして、すでに以前に大きな割れが入ってどこかの木工屋さんで一度修繕をした履歴が残るテーブルです。

これ、直径が1メートル50センチほどで厚さが約7センチの大きな丸太を輪切りにしたテーブルなんですが、輪切りっていうのは木材の乾燥収縮の影響をきわめて受けやすい形状でして、すでに以前に大きな割れが入ってどこかの木工屋さんで一度修繕をした履歴が残るテーブルです。その時の修繕は「多分これで乾燥収縮は終わっているだろう」という前提で、ひび割れにエポキシ樹脂を流し込んで割れた部分を固定すると言う修繕方法だったのですが、どうやらまだ乾燥の途上にあったようでその後も乾燥収縮による変形が続いてました。

このサイズの丸太の収縮による力ってのは想像を超えるほど大きなものです。ひび割れはさらに進行して、このままでは自然に崩壊するのでは…ってくらいの状態になっています。

お客様のご要望としては「蝶々型の契り(ちぎり)を入れてひび割れを止めてほしい」とのことなのですが、どうやらもっと根本的に修繕しないとやがては形の維持さえ難しいのではないか…というのが僕の感想です。なにせ、いくら厚さが7センチあると言っても丸太の輪切りなので、表面に現れたひび割れは間違いなく裏面まで貫通しています。

まずは本格的な加工に入る前に全体を一体化しないと、何かのはずみや塗膜をめくった時の乾燥バランスの変化などが、ひび割れの進行に影響を与える可能性が結構あるのです。

ということで、テーブル板をひっくり返して裏面前面に構造用合板をべた貼りして補強する作業から開始しました。とは言え、ただ貼り付けるんじゃあ能がないばかりか脚の取り付け部分の仕口がなくなってしまうので、端部と脚の取り付け仕口部分を残して合板の厚さ12ミリ分をこそげ取るように彫り込み、そこに合板をはめ込むように接着しました。

これで、最悪ばらばらに崩壊してしまう危険は回避できました。で、ひっくり返して表面の作業にかかるんですが、何せ重たいもんでひっくり返すのも4人がかり…全員メンバーがそろっているときにやらねばなりません。

さて、表面は蝶々型の契りを埋め込んで、これ以上ひび割れが進行しないように補強するんですが、もちろんこれは補強兼見た目も楽しい装飾でもあるんで配置のバランスがツボなのです。契りに使う木も色あいが違う2種類の木を使い、大きさやウエストのくびれ具合もあえてばらばらにして、何となく仮置きして全体をチェック。まずは10個ほど作ってみたのですが、ちょっと足りないようなのであと3つ追加して、都合13個の契りを作りました。

あとは彫り込んで埋め込むのみ…契りの現物をあてがってツンツンに尖らせた鉛筆で形を写し、その鉛筆の線の内側に沿って丁寧に彫り込みます。今回は古い塗膜で鉛筆の線が見にくかったので、鉛筆の線の内側をカッターでなぞってキズをつけてみました。

彫り込むコツは、決して鉛筆の線自体にノミの刃を立ててはいけません。いくらツンツンの細い線と言っても線には太さがありますんで、線自体を切ってしまうとガバガバな隙間だらけの契りになってしまい、見た目が悪くて効きも悪いダメな仕事になってしまいます。

彫り込むコツは、決して鉛筆の線自体にノミの刃を立ててはいけません。いくらツンツンの細い線と言っても線には太さがありますんで、線自体を切ってしまうとガバガバな隙間だらけの契りになってしまい、見た目が悪くて効きも悪いダメな仕事になってしまいます。かと言って、大きめのものを無理やり叩き込んだりすると、ヒビが広がってしまったり最悪板が割れるという事態もあり得るんで、とにかく丁寧に丁寧に少し彫っては当てがい彫っては当てがいを繰り返して、少しきつめに嵌まる程度まで調整がついたら接着剤を塗って軽く叩き込んで完了…なんですが、接着剤を塗る前に玄翁(金づち)で軽く契りをたたいて少しだけ木材をつぶす「木殺し」と言う工程も忘れずに。

つぶすと言ってもほんの少しだけなので、接着剤が固まる間に接着剤の水分で木が膨れて復元します。「キゴロシ」とか言うとちょっとドキッとする字面ですが、昔からある正式な木工の手法です。

あとは、研磨して再塗装したら完成です。生まれ変わったテーブルで新年を迎えていただけます。こんな感じで、いつもとちょっと違うお仕事のご依頼をいただくんですが、僕たちとしても住まいにまつわること全般や木で作ることに対してはできる限り対応したいと思ってます。

2019.12.02

師走です。まだ総括するには少し早いですが、今年もよく働きました!…で、毎年この時期になると思わぬご依頼をいただくことがあるのですが、この数日はまさにそんなお仕事をこなしているところなので、ちょこっとご紹介させていただきます。

まぁこの時期になりますと「年内に…」ってのが枕詞になったりするんですが、普段「どうにかしないとあかんなぁ」と思いつつ先延ばしにしていたことを、すっきりさせて新年を迎えたいということでご連絡いただいたり、あるいは「こんなことどこに依頼していいかわからないけど、とりあえず住まいに関連することなので四季の家工房にでも相談してみようか」とか、そういう方が伝手をたどってご連絡いただいたりとか…でも、そういう時に思い出していただけるってことは、本当にありがたいことです。

まずはこれ…庭木の伐採です。今回ご依頼いただいたメインの目的は屋根の葺き替えでして、まずはそれに先立って屋根を覆うように茂ってしまった庭木を伐採しないと手を付けられない状態になっていました。

まずはこれ…庭木の伐採です。今回ご依頼いただいたメインの目的は屋根の葺き替えでして、まずはそれに先立って屋根を覆うように茂ってしまった庭木を伐採しないと手を付けられない状態になっていました。

もともとはちょっとした中庭を作ってみえたのですが、ご高齢になって庭の管理もできず、茂るに任せた庭木により、日当たりや風の通りも阻害されているばかりではなく、毎年の落ち葉が屋根に堆積して雨どいも詰まった状態で、とうとう屋根自体もダメージを受け始めていました。

なので今回、赤い実のなるナンテンの木を一本残して、他の樹木はすべて伐採することになりました。実際のところまずは造園業者さんに依頼してみたのですが、やはりこの時期は庭の選定仕事でスケジュールが目一杯詰まっているそうで、どうにも工程が組めませんでした。でも、「何とか年内には屋根まで葺き直して、きれいな家で新年を迎えてほしい」ってことで、まるっと伐採するのは経験がないわけでもなく「まぁ、何とかなるか」ということで、二日間チェンソーを振り回して樹木と格闘してきました。

経験がないわけでもない…と言っても伐採のプロではないので、まずは安全第一ということで、木のまわりに足場を組んで踏ん張りが効くようにしたり、中庭から伐採した枝木を搬出するために屋根の上に仮設通路を作ったりと作業環境を整えます。

で、上の方の小枝から順番に切り落として、幹の部分は抱えて運べるくらいの大きさに輪切りしながら下へ下へと下がっていきます。運び出した枝はトラックに積みやすいように丸ノコでさらに細かく切り刻み、満車になったら処分場にピストン輸送します。ここから先は処分場の仕事になりますが、最終的には木質バイオ燃料として再利用されるのです。

最後に屋根にこびりついた積年の落ち葉の堆積をきれいに掃除して、今回の作業は終了です。来週は瓦の撤去と屋根木部の修繕をして、その上でガルバリウム鋼板により新しい屋根を葺きます。さぁ、頑張らないとあっという間に年末になってしまいます!!

もう一つご紹介しますけど、それは次回で!

まぁこの時期になりますと「年内に…」ってのが枕詞になったりするんですが、普段「どうにかしないとあかんなぁ」と思いつつ先延ばしにしていたことを、すっきりさせて新年を迎えたいということでご連絡いただいたり、あるいは「こんなことどこに依頼していいかわからないけど、とりあえず住まいに関連することなので四季の家工房にでも相談してみようか」とか、そういう方が伝手をたどってご連絡いただいたりとか…でも、そういう時に思い出していただけるってことは、本当にありがたいことです。

まずはこれ…庭木の伐採です。今回ご依頼いただいたメインの目的は屋根の葺き替えでして、まずはそれに先立って屋根を覆うように茂ってしまった庭木を伐採しないと手を付けられない状態になっていました。

まずはこれ…庭木の伐採です。今回ご依頼いただいたメインの目的は屋根の葺き替えでして、まずはそれに先立って屋根を覆うように茂ってしまった庭木を伐採しないと手を付けられない状態になっていました。もともとはちょっとした中庭を作ってみえたのですが、ご高齢になって庭の管理もできず、茂るに任せた庭木により、日当たりや風の通りも阻害されているばかりではなく、毎年の落ち葉が屋根に堆積して雨どいも詰まった状態で、とうとう屋根自体もダメージを受け始めていました。

なので今回、赤い実のなるナンテンの木を一本残して、他の樹木はすべて伐採することになりました。実際のところまずは造園業者さんに依頼してみたのですが、やはりこの時期は庭の選定仕事でスケジュールが目一杯詰まっているそうで、どうにも工程が組めませんでした。でも、「何とか年内には屋根まで葺き直して、きれいな家で新年を迎えてほしい」ってことで、まるっと伐採するのは経験がないわけでもなく「まぁ、何とかなるか」ということで、二日間チェンソーを振り回して樹木と格闘してきました。

経験がないわけでもない…と言っても伐採のプロではないので、まずは安全第一ということで、木のまわりに足場を組んで踏ん張りが効くようにしたり、中庭から伐採した枝木を搬出するために屋根の上に仮設通路を作ったりと作業環境を整えます。

で、上の方の小枝から順番に切り落として、幹の部分は抱えて運べるくらいの大きさに輪切りしながら下へ下へと下がっていきます。運び出した枝はトラックに積みやすいように丸ノコでさらに細かく切り刻み、満車になったら処分場にピストン輸送します。ここから先は処分場の仕事になりますが、最終的には木質バイオ燃料として再利用されるのです。

最後に屋根にこびりついた積年の落ち葉の堆積をきれいに掃除して、今回の作業は終了です。来週は瓦の撤去と屋根木部の修繕をして、その上でガルバリウム鋼板により新しい屋根を葺きます。さぁ、頑張らないとあっという間に年末になってしまいます!!

もう一つご紹介しますけど、それは次回で!

2019.10.03

5月の「山県市森フェス」に続き、11月3日に大垣にて今年2回目となる「キッズスタジオ」を開催します。こちらは大垣の現代設計事務所さんが主体となっての開催ですが、もちろん四季の家工房も大工さんブースで参加しますよ!

キッズスタジオも早いもんで10年になりますが、この10年間で少しづつ変化をしています。どんなところが変化したかと言うと…例えば僕たちが運営する山県市でのキッズスタジオは体験重視というか、なるべく僕たち職人が普段やっている仕事の一部として、実際の建築現場になるべく近い作業体験をしてもらいつつ、今年は山県市で活動している他の子育て関連の団体と協同して、自然観察や山歩きなどより環境を感じられるようなイベントになってきました。

で、今回ご案内する大垣のキッズスタジオは「モノツクリマルシェ」というサブタイトルをつけて、職人の体験ブースだけではなく建材を利用した雑貨づくりや、クラフトやグルメなんかを販売するマルシェも併催してより賑やかになっています!

で、今回ご案内する大垣のキッズスタジオは「モノツクリマルシェ」というサブタイトルをつけて、職人の体験ブースだけではなく建材を利用した雑貨づくりや、クラフトやグルメなんかを販売するマルシェも併催してより賑やかになっています!

さすが、現代設計事務所の女性スタッフが企画運営するだけあって、かなりおしゃれなイベントに成長していて、それに伴い参加人数も毎年どんどん増えてきてます。

僕たち職人が、職人目線で開催するキッズスタジオも、女性目線で開催するキッズスタジオも、コンセプトは同じ「ものづくり」なんですが、少しづつ変化してくるところが面白いですね。なので、山県キッズも一度大垣キッズを体験みるのもよいのでは!!

開催は11月3日(日)で、場所は上石津緑の村公園芝生広場です。事前の申し込みは不要ですが、お問い合わせ等は現代設計事務所(0584-89-6663)までお願いします。(詳しくはチラシもご覧ください。)

キッズスタジオも早いもんで10年になりますが、この10年間で少しづつ変化をしています。どんなところが変化したかと言うと…例えば僕たちが運営する山県市でのキッズスタジオは体験重視というか、なるべく僕たち職人が普段やっている仕事の一部として、実際の建築現場になるべく近い作業体験をしてもらいつつ、今年は山県市で活動している他の子育て関連の団体と協同して、自然観察や山歩きなどより環境を感じられるようなイベントになってきました。

で、今回ご案内する大垣のキッズスタジオは「モノツクリマルシェ」というサブタイトルをつけて、職人の体験ブースだけではなく建材を利用した雑貨づくりや、クラフトやグルメなんかを販売するマルシェも併催してより賑やかになっています!

で、今回ご案内する大垣のキッズスタジオは「モノツクリマルシェ」というサブタイトルをつけて、職人の体験ブースだけではなく建材を利用した雑貨づくりや、クラフトやグルメなんかを販売するマルシェも併催してより賑やかになっています!さすが、現代設計事務所の女性スタッフが企画運営するだけあって、かなりおしゃれなイベントに成長していて、それに伴い参加人数も毎年どんどん増えてきてます。

僕たち職人が、職人目線で開催するキッズスタジオも、女性目線で開催するキッズスタジオも、コンセプトは同じ「ものづくり」なんですが、少しづつ変化してくるところが面白いですね。なので、山県キッズも一度大垣キッズを体験みるのもよいのでは!!

開催は11月3日(日)で、場所は上石津緑の村公園芝生広場です。事前の申し込みは不要ですが、お問い合わせ等は現代設計事務所(0584-89-6663)までお願いします。(詳しくはチラシもご覧ください。)

2019.08.27

朝晩が涼しくなってきました。夏休みの終わりを告げるツクツクボウシの声も聞こえてきて、子供たちは宿題のラストスパートと言ったところでしょうか。

今年のお盆休みは、台風の影響でだいぶ予定変更を余儀なくされた方も多いのではないでしょうか?実は僕も…と言いたいところですが、今年はカミさんとも休みが合わず、息子は息子でなにやら忙しいらしく、夏らしい予定は何も立てられなくて「さてどう過ごしたもんだ」…とまぁ身を持て余していた感じです。

そんな時の一人遊びとしては、好物の映画をむさぼるように観るのがもってこいですね。僕の映画の見方はだいたい3パターンありまして、まずは近くのシネコンで封切モノに足を運ぶ…これはリクエスト上映などを除けばそこそこメジャーな作品に限られますが、やっぱり映画は大きなスクリーンと音響で観るのがイチバンです。映画館という空間で過ごす2時間前後の時間そのものも好きなので、映画の内容にかかわらず「とりあえず行ってみる」みたいなのもアリですね。

2つ目がツタヤディスカスというネット上のサービスを利用した、宅配DVDでの鑑賞です。ネット上のサイトで見たい映画を選び予約リストに加えておくと順番にDVDが送られてくるってシステムで、見終わって返却しないと次のDVDは送られて来ないので、「早く観てしまって次のが来るまで待ち遠しい」とか「まだ観てないのに次のが来ちゃった」ということもありません。

じゃ、普通にレンタルショップに借りに行けばいいじゃん…と言われそうですが、このツタヤディスカスのサイトは観たい映画を探すのがとても楽なのです。ここではちょっと珍しいマイナーな作品や見逃してしまった作品などを借りているんですが、監督名や作品名、俳優の名前でも検索できるので、例えば「この監督の作品をいくつか観たい」とかの時に一瞬でたどり着くことができます。

作品紹介だけでなくユーザーレビューも見れるんですが、マイナーな作品にレビューを残す人のコメントは結構読んでて楽しく参考にもなるんです。もうちょっと改良してもらえるとしたら、国別で検索できるともっとありがたいかな…例えば、「アイルランド」で検索するとアイルランド映画がずらっと出てくるとか。

3つ目は最もお手軽なアマゾンプライム…なにせ見放題なので、一人で過ごす長期休みのお友達としてはありがたいのなんのって!ここではあまり深堀して探していくと結局は有料配信になってしまうので、割り切ってその時タダで観れるものなら手あたり次第って感じで観まくるわけですね。なので、「お金を払ってまでは絶対観ないだろうなぁ」という映画も見たりするんですが、中にはとっても素晴らしい作品に出合うこともあり、自分の食わず嫌いさが露呈される訳で…何事も決めつけずに「もっと柔軟にならなあかんな〜」と戒められる思いです。

で、それぞれ面白かった映画をピックアップしてみますと、まずは映画館でのこの夏イチバンは「アルキメデスの大戦」です。前評判はイマイチというウワサも小耳にはさみつつ、でも絶対に見逃したくなかった一本なので余計な先入観がないうちに見ておこうと思ってたのですが、お盆前にはなかなか行けずお盆休み映画三昧の一発目として観て来たのです。どうだったかと聞かれると…たいへん面白い映画でした!

まずは壮絶な戦闘シーン、そして大和が沈む場面から始まりますが…でもこれは映画の序章にすぎません。善とか悪とかではなく、それぞれが国を思う人間同士のぶつかり合いが、これまた壮絶なのです。そして印象的だったのが、沈むために作られた戦艦大和の悲しいまでの美しさ。戦艦大和を作る意味、作らない意味、そして誰もが思いもしなかった沈むことの意味を突き付けられた瞬間の衝撃!

戦争映画でもなく反戦映画でもなく実話を基にしたフィクションだそうですが、あの時、日本という国を守るために、もしかしたらこんなやり取りが本当にあったんではないかと思わせるような、リアリティある映画でした。まだ間に合いますんで、ぜひ映画館の大スクリーンでご確認ください。

そしてDVDのイチバンは、前出の「アルキメデスの大戦」と抱き合わせで観たかった「イミテーションゲーム」という映画です。こちらは第二次世界大戦下のイギリスが舞台で、エニグマというドイツ軍の暗号システムに挑む天才数学者を題材にした作品です。

どうです?時期と言い状況と言い天才数学者と言い、なかなか興味深い取り合わせだとは思いませんか?どちらもとてつもない変人で、国を守るため命を守るためにすべての能力をつぎ込み、同じように組織との軋轢に堪え…どちらも単独で観ても本当に素晴らしい映画ですが、抱き合わせで鑑賞するってのも映画の楽しみ方の一つかもしれません。

もうひとつ、アマゾンプライムでブッチギリに面白かったのは「6歳の僕が、大人になるまで」というアメリカ映画で、まぁタイトルからして何となく想像がつく…なんて不遜なことを言ってた自分が恥ずかしくなるほど、なんだかジーンとする映画でした。

ストーリーはと言うと、作品を通して一つの物語が完結するわけではなく、ひとつ一つのエピソードもなんとなく始まり何となく終わって時代も変わっていく…という一見掴みどころがなさそうな感じで、6歳だった少年が大人(大学の入学)になるまでを記録したという大きな流れ以外は、エンターテイメント的な見せ場や伏線を回収するような脚本上の組み立てもありません。

でもなぜかジーンと来るのは、リアルに感じられる程度の小さなドキドキや小さなハラハラ、そして失望や幸福感など、どれも身近な、もしかしたら自分の周りでもこんなことが起こっているのではないかと思うような、そんなリアルな世界観だからかもしれません。観終わってすぐにググりましたよ。この映画いったい何??と思って。

で、大いに納得したのですが、なんとこの映画の主人公の6歳の少年は大人になるまで同じ俳優だそうで、もちろん他にも母親や姉さん、別れた父親など、主な俳優は年月を経て同じ人が演じてきたとのことなんです。最初、解説を読んだとき「えっ?どゆこと?」と思いましたが、要は6歳の少年が大人になるまで毎年少しづつ撮影を重ね、撮影期間は12年間にもわたっているそうです。

その間の環境の変化や人間関係の変化、顔つきの変化、体形の変化などなど…だからあんなにリアルに見えたのだと納得すると同時に、僕たちの世代ですとすっかり親目線で観るもんで、日々の生活でうまくいかないことやイライラしたりズルしたり、でも楽しいこともいっぱいあったり…なんだか家族のアルバムをめくるような映画でした。そうそう、ジュンとホタルを思いだしますね。

ということで、何も予定のない僕は「台風が来ようが映画三昧だった」という話でした。

今年のお盆休みは、台風の影響でだいぶ予定変更を余儀なくされた方も多いのではないでしょうか?実は僕も…と言いたいところですが、今年はカミさんとも休みが合わず、息子は息子でなにやら忙しいらしく、夏らしい予定は何も立てられなくて「さてどう過ごしたもんだ」…とまぁ身を持て余していた感じです。

そんな時の一人遊びとしては、好物の映画をむさぼるように観るのがもってこいですね。僕の映画の見方はだいたい3パターンありまして、まずは近くのシネコンで封切モノに足を運ぶ…これはリクエスト上映などを除けばそこそこメジャーな作品に限られますが、やっぱり映画は大きなスクリーンと音響で観るのがイチバンです。映画館という空間で過ごす2時間前後の時間そのものも好きなので、映画の内容にかかわらず「とりあえず行ってみる」みたいなのもアリですね。

2つ目がツタヤディスカスというネット上のサービスを利用した、宅配DVDでの鑑賞です。ネット上のサイトで見たい映画を選び予約リストに加えておくと順番にDVDが送られてくるってシステムで、見終わって返却しないと次のDVDは送られて来ないので、「早く観てしまって次のが来るまで待ち遠しい」とか「まだ観てないのに次のが来ちゃった」ということもありません。

じゃ、普通にレンタルショップに借りに行けばいいじゃん…と言われそうですが、このツタヤディスカスのサイトは観たい映画を探すのがとても楽なのです。ここではちょっと珍しいマイナーな作品や見逃してしまった作品などを借りているんですが、監督名や作品名、俳優の名前でも検索できるので、例えば「この監督の作品をいくつか観たい」とかの時に一瞬でたどり着くことができます。

作品紹介だけでなくユーザーレビューも見れるんですが、マイナーな作品にレビューを残す人のコメントは結構読んでて楽しく参考にもなるんです。もうちょっと改良してもらえるとしたら、国別で検索できるともっとありがたいかな…例えば、「アイルランド」で検索するとアイルランド映画がずらっと出てくるとか。

3つ目は最もお手軽なアマゾンプライム…なにせ見放題なので、一人で過ごす長期休みのお友達としてはありがたいのなんのって!ここではあまり深堀して探していくと結局は有料配信になってしまうので、割り切ってその時タダで観れるものなら手あたり次第って感じで観まくるわけですね。なので、「お金を払ってまでは絶対観ないだろうなぁ」という映画も見たりするんですが、中にはとっても素晴らしい作品に出合うこともあり、自分の食わず嫌いさが露呈される訳で…何事も決めつけずに「もっと柔軟にならなあかんな〜」と戒められる思いです。

で、それぞれ面白かった映画をピックアップしてみますと、まずは映画館でのこの夏イチバンは「アルキメデスの大戦」です。前評判はイマイチというウワサも小耳にはさみつつ、でも絶対に見逃したくなかった一本なので余計な先入観がないうちに見ておこうと思ってたのですが、お盆前にはなかなか行けずお盆休み映画三昧の一発目として観て来たのです。どうだったかと聞かれると…たいへん面白い映画でした!

まずは壮絶な戦闘シーン、そして大和が沈む場面から始まりますが…でもこれは映画の序章にすぎません。善とか悪とかではなく、それぞれが国を思う人間同士のぶつかり合いが、これまた壮絶なのです。そして印象的だったのが、沈むために作られた戦艦大和の悲しいまでの美しさ。戦艦大和を作る意味、作らない意味、そして誰もが思いもしなかった沈むことの意味を突き付けられた瞬間の衝撃!

戦争映画でもなく反戦映画でもなく実話を基にしたフィクションだそうですが、あの時、日本という国を守るために、もしかしたらこんなやり取りが本当にあったんではないかと思わせるような、リアリティある映画でした。まだ間に合いますんで、ぜひ映画館の大スクリーンでご確認ください。

そしてDVDのイチバンは、前出の「アルキメデスの大戦」と抱き合わせで観たかった「イミテーションゲーム」という映画です。こちらは第二次世界大戦下のイギリスが舞台で、エニグマというドイツ軍の暗号システムに挑む天才数学者を題材にした作品です。

どうです?時期と言い状況と言い天才数学者と言い、なかなか興味深い取り合わせだとは思いませんか?どちらもとてつもない変人で、国を守るため命を守るためにすべての能力をつぎ込み、同じように組織との軋轢に堪え…どちらも単独で観ても本当に素晴らしい映画ですが、抱き合わせで鑑賞するってのも映画の楽しみ方の一つかもしれません。

もうひとつ、アマゾンプライムでブッチギリに面白かったのは「6歳の僕が、大人になるまで」というアメリカ映画で、まぁタイトルからして何となく想像がつく…なんて不遜なことを言ってた自分が恥ずかしくなるほど、なんだかジーンとする映画でした。

ストーリーはと言うと、作品を通して一つの物語が完結するわけではなく、ひとつ一つのエピソードもなんとなく始まり何となく終わって時代も変わっていく…という一見掴みどころがなさそうな感じで、6歳だった少年が大人(大学の入学)になるまでを記録したという大きな流れ以外は、エンターテイメント的な見せ場や伏線を回収するような脚本上の組み立てもありません。

でもなぜかジーンと来るのは、リアルに感じられる程度の小さなドキドキや小さなハラハラ、そして失望や幸福感など、どれも身近な、もしかしたら自分の周りでもこんなことが起こっているのではないかと思うような、そんなリアルな世界観だからかもしれません。観終わってすぐにググりましたよ。この映画いったい何??と思って。

で、大いに納得したのですが、なんとこの映画の主人公の6歳の少年は大人になるまで同じ俳優だそうで、もちろん他にも母親や姉さん、別れた父親など、主な俳優は年月を経て同じ人が演じてきたとのことなんです。最初、解説を読んだとき「えっ?どゆこと?」と思いましたが、要は6歳の少年が大人になるまで毎年少しづつ撮影を重ね、撮影期間は12年間にもわたっているそうです。

その間の環境の変化や人間関係の変化、顔つきの変化、体形の変化などなど…だからあんなにリアルに見えたのだと納得すると同時に、僕たちの世代ですとすっかり親目線で観るもんで、日々の生活でうまくいかないことやイライラしたりズルしたり、でも楽しいこともいっぱいあったり…なんだか家族のアルバムをめくるような映画でした。そうそう、ジュンとホタルを思いだしますね。

ということで、何も予定のない僕は「台風が来ようが映画三昧だった」という話でした。

2019.07.26

いよいよ梅雨明け!!子供たちは夏休みを楽しんでいることと思います。…ということで、夏休みにぴったりなミニイベントを企画しましたんで、告知させていただきます。

いよいよ梅雨明け!!子供たちは夏休みを楽しんでいることと思います。…ということで、夏休みにぴったりなミニイベントを企画しましたんで、告知させていただきます。今回は四季の家工房の工場を開放して、みんなで木の小物を作ってみたいと思います。場所や駐車場の都合があるので募集は若干名になりますが、親子でモノづくりを楽しみましょう!

申し込み方法など詳しくはイベントページをご覧ください。

2019.06.25

天然木を利用したフェンスやウッドデッキなど、外構工事に対する補助金のお知らせです。正式な事業名称は「外構部の木質化の支援事業」と言いまして、ウッドフェンスを作る場合ですと延長1メートルに対し30,000円の補助を受けることができます。

例えばお隣との境界沿いにフェンスを作りとして…仮に50坪の正方形の敷地だった時、三方にフェンスを建てると延べ長さは約40メートルとなるので、40メートル×30,000円=120万円の補助金がもらえることになります。これは結構大きな補助金ですね!しかも上限金額が1施設あたり500万円なので、かなり大きな敷地にも対応できます。

また、ウッドデッキやパーゴラ、門扉、門柱など、住宅/非住宅を問わず結構な部分が対象となりまして、例としては木材使用量1m3あたり30万円の補助金なので、そこそこ良い材料を使ったとしても材料費はほぼほぼ賄えてしまうという金額です。

実は、この補助金事業は4月24日に募集が開始されているので、すでに2ヶ月が経過しております。今回は情報の入手が遅く、皆様へのお知らせも遅くなってしまい申し訳ありませんでした。で、総予算額も16億円と、補助事業としてはあまりボリュームも大きくないので予算の消化状況が気になっていたのですが、調べたところ5月27日現在で受理された総額が2億3千万円とのことでした。現在もまだ余裕はありそうです。

「木の外構、ほしいなぁ〜」と思っている方には朗報ですよ!

「木の外構、ほしいなぁ〜」と思っている方には朗報ですよ!

例えばお隣との境界沿いにフェンスを作りとして…仮に50坪の正方形の敷地だった時、三方にフェンスを建てると延べ長さは約40メートルとなるので、40メートル×30,000円=120万円の補助金がもらえることになります。これは結構大きな補助金ですね!しかも上限金額が1施設あたり500万円なので、かなり大きな敷地にも対応できます。

また、ウッドデッキやパーゴラ、門扉、門柱など、住宅/非住宅を問わず結構な部分が対象となりまして、例としては木材使用量1m3あたり30万円の補助金なので、そこそこ良い材料を使ったとしても材料費はほぼほぼ賄えてしまうという金額です。

実は、この補助金事業は4月24日に募集が開始されているので、すでに2ヶ月が経過しております。今回は情報の入手が遅く、皆様へのお知らせも遅くなってしまい申し訳ありませんでした。で、総予算額も16億円と、補助事業としてはあまりボリュームも大きくないので予算の消化状況が気になっていたのですが、調べたところ5月27日現在で受理された総額が2億3千万円とのことでした。現在もまだ余裕はありそうです。

「木の外構、ほしいなぁ〜」と思っている方には朗報ですよ!

「木の外構、ほしいなぁ〜」と思っている方には朗報ですよ!

2019.05.13

「森フェス・キッズスタジオ」に参加してくれた皆さん、どうもありがとうございました!天気もみんなの笑顔も最高でした。

で、体験に熱中しすぎちゃったのか、頑張りすぎて燃え尽きちゃったのか…せっかく作った作品の忘れ物が何点かあります。ご本人でもお友達でも結構ですが、心当たりのある方は四季の家工房までご連絡ください。

で、体験に熱中しすぎちゃったのか、頑張りすぎて燃え尽きちゃったのか…せっかく作った作品の忘れ物が何点かあります。ご本人でもお友達でも結構ですが、心当たりのある方は四季の家工房までご連絡ください。

日中は現場に出ちゃうことが多いので、連絡方法は四季の家工房ホームページのお問い合わせフォームかメール、またはキッズスタジオのフェイスブックまでコメントください。

で、体験に熱中しすぎちゃったのか、頑張りすぎて燃え尽きちゃったのか…せっかく作った作品の忘れ物が何点かあります。ご本人でもお友達でも結構ですが、心当たりのある方は四季の家工房までご連絡ください。

で、体験に熱中しすぎちゃったのか、頑張りすぎて燃え尽きちゃったのか…せっかく作った作品の忘れ物が何点かあります。ご本人でもお友達でも結構ですが、心当たりのある方は四季の家工房までご連絡ください。日中は現場に出ちゃうことが多いので、連絡方法は四季の家工房ホームページのお問い合わせフォームかメール、またはキッズスタジオのフェイスブックまでコメントください。

2019.04.26

このホームページではイベント情報として告知しております今年の「職業体験イベント・キッズスタジオ」ですが、内容を細かくご紹介しておきます。

まずは沿革からご紹介しますと、第一回目を開催したのは2010年なので、なんと今年で10年目を迎えることになりました!最初の年は大垣での開催でしたが、2年目からは大垣に加え、四季の家工房の地元山県市でも開催して、年2回の開催をずっと続けてきました。

「キッズスタジオ」はそもそも「キッザニア」にヒントを得て始めたものなのですが、モノ作りのおもしろさやプロの職人の技を直に体験できる数少ないイベントとして、毎年多くのリピーターが来てくれるイベントに成長しました。しかし、このところ台風による中止が続いたりして、楽しみにしていてくれた子供たちにとっても準備をしてきた僕たちにとっても、ちょっと残念な感じで、「もしかしたらこのままキッズスタジオがなくなってしまうのでは」…と心配までおかけしてしまいました。

でも大丈夫!今年は天候の安定する5月に開催時期を変えて、しかも、地元山県市で活動する子育て支援関連の他の団体と協働で「森フェスIN山県」というタイトルで再始動です!「森フェス」になるとこれまでの「キッズスタジオ」と何が違うのかということを説明しておきますと…まずは「そもそも初めて」という子のために「キッズスタジオ」のご紹介をしておきます。

家づくりの職業体験ができる…というのが、ずばり「キッズスタジオ」です。家づくりは多くの専門分野の職人による分業で成り立っています。家は大工さんが作ると思われがちですが、もちろん大工は要にはなります。しかし、それ以外にも、10種類から多い時は20種類のいろいろな専門職が協力して1軒の家を完成させるのです。「キッズスタジオ」はそうした各分野の職人さんがブースを出して、普段のお仕事の一端を教えてくれるという、めったにない体験ができるイベントなのです。

まずは沿革からご紹介しますと、第一回目を開催したのは2010年なので、なんと今年で10年目を迎えることになりました!最初の年は大垣での開催でしたが、2年目からは大垣に加え、四季の家工房の地元山県市でも開催して、年2回の開催をずっと続けてきました。

「キッズスタジオ」はそもそも「キッザニア」にヒントを得て始めたものなのですが、モノ作りのおもしろさやプロの職人の技を直に体験できる数少ないイベントとして、毎年多くのリピーターが来てくれるイベントに成長しました。しかし、このところ台風による中止が続いたりして、楽しみにしていてくれた子供たちにとっても準備をしてきた僕たちにとっても、ちょっと残念な感じで、「もしかしたらこのままキッズスタジオがなくなってしまうのでは」…と心配までおかけしてしまいました。

でも大丈夫!今年は天候の安定する5月に開催時期を変えて、しかも、地元山県市で活動する子育て支援関連の他の団体と協働で「森フェスIN山県」というタイトルで再始動です!「森フェス」になるとこれまでの「キッズスタジオ」と何が違うのかということを説明しておきますと…まずは「そもそも初めて」という子のために「キッズスタジオ」のご紹介をしておきます。

家づくりの職業体験ができる…というのが、ずばり「キッズスタジオ」です。家づくりは多くの専門分野の職人による分業で成り立っています。家は大工さんが作ると思われがちですが、もちろん大工は要にはなります。しかし、それ以外にも、10種類から多い時は20種類のいろいろな専門職が協力して1軒の家を完成させるのです。「キッズスタジオ」はそうした各分野の職人さんがブースを出して、普段のお仕事の一端を教えてくれるという、めったにない体験ができるイベントなのです。

もちろん、本物の職人になるには何年も修行が必要なのでここで体験できるのはほんのちょこっとにすぎませんが、プロが使っている道具を使ったり実際の材料に触れる貴重な機会です。僕たちがこのイベントを通じて子供たちに与えられることは、世の中にはいろいろな仕事があるってことを知ってもらったり、いろいろな道具に触れることでイマジネーションが膨らんでくれたら良いなってことです。お父さんお母さんとしては、「映える」ポイントとしてちょっと熱い!?感じですね!

今回、ブースを出してくれる業者さんを紹介しておきます。

続いては「森フェス」全体のご案内です。タイトルに「森」がついているのは「緑豊かな山県市の自然をより身近に感じてもらえる内容にしたい」という思いで、ウォークラリーや木のおもちゃやおが粉の粘土遊び、高校生による自然観察の発表なども行われます。

対象年齢もぐっと広がり、乳幼児から小学生までたくさんの子供たちに来てもらいたいです。あと、食べ物の出店もありますよ。山県名物のハヤシライスや郷土料理、子供が喜ぶ綿菓子屋やポップコーンの販売もあります。

「森フェス」のチラシは、山県市、関市、美濃市のすべての小学校と、岐阜市の一部の小学校で配布してもらってます。その他、幼稚園、保育園、各種施設でも配布ご協力いただいています。この場を借りてお礼申し上げます。チラシが欲しい方は、このホームページからダウンロードするか、または四季の家工房までお問い合わせください。それでは、皆様のご参加を心待ちにしています!

今回、ブースを出してくれる業者さんを紹介しておきます。

- 山口装飾

壁紙や床などの内装仕上げ(フロアタイルを使ったパズルをやってみよう) - 遠藤製畳

畳の製作・表替え(ミニ畳を作ってみよう) - 宮木建具製作所

木製の扉の製作(建具の技術を使ってペン皿を作ってみよう) - コウケツ

木工機械・道具の販売修理(レーザーレベルを使って水平な平面を測定してみよう) - (株)河口設計

建築設計監理業務(紙でお家の模型を作ってみよう) - (株)アラフカ電業

電気工事(配線作業や器具の取付をやってみよう) - 三和住宅設備(株)

給排水設備工事(配管作業や器具の取付をやってみよう) - 須田工務店・(有)フジタ技建

坂部塗りなどの左官工事や外構工事(コテを使って壁塗りをやってみよう) - 山田板金

屋根や壁の板金工事、雨どいの取り付け(トタン張りをやってみよう) - 長野建工

ブロック積や外構工事(重機の操縦体験) - 松下大工

大工さん(ブックエンドを作ってみよう) - 四季の家工房1

大工さん(丸太をノコギリで切ってコースターを作ってみよう) - 四季の家工房2

工務店(完成予想図を描いてみよう)

対象年齢もぐっと広がり、乳幼児から小学生までたくさんの子供たちに来てもらいたいです。あと、食べ物の出店もありますよ。山県名物のハヤシライスや郷土料理、子供が喜ぶ綿菓子屋やポップコーンの販売もあります。

「森フェス」のチラシは、山県市、関市、美濃市のすべての小学校と、岐阜市の一部の小学校で配布してもらってます。その他、幼稚園、保育園、各種施設でも配布ご協力いただいています。この場を借りてお礼申し上げます。チラシが欲しい方は、このホームページからダウンロードするか、または四季の家工房までお問い合わせください。それでは、皆様のご参加を心待ちにしています!

2019.03.18

「植松努さん」と言う方を知ってますか?名前だけ聞いてピンとくる方はさすが!です。では「下町ロケットのモデルになった町工場の社長さん」と言ったらどうでしょうか?僕はこの第二ヒントで「あぁ、あの人?」と、なんとなく人物像が浮かんできました。

何でこういう話題になったのかと言いますと…僕の地元の関市でこの人の講演会があるので、「せっかくだから聞きに行ったら?」と誘われたのです。で、急に興味が湧いてきて、速攻でチケットを手に入れたのでした。

元々こういう人がみえるってことは、いろいろなところからの情報で知ってはいたのですよ。大変おもしろいお話をされることや、著書も何冊か書かれているということも知っていたのです。だいぶ前から知ってはいたのです。話を聞いてみたいなと思ったこともあったし、本を読んでみたいと思ったこともあるのですよ。

あるのですが…行動に移していなかったのですね。もし、僕が植松さんに興味を持った時点で能動的に行動して本屋さんに足を運び著書を読んでいたら、もっと以前にこの方を知ることができていたら…と今になって後悔を感じたりもしています。

ですから、僕は植松さんの顔も知らないし、背格好も知らないし、声も知らない、ましてやお話の内容などは全くわかりません。ただ、「下町ロケット」から連想するに、トライアンドエラーで「ものづくり」に情熱をかけた方なのだから、そういった決してあきらめないエピソードがたくさん聞けるのだろう、「家づくり」の僕たちにとって何かヒントになるお話が聞けるのではないか…くらいに思ってました。

そして、先日聞きに行ってきたわけです。そうしたらなんと「ものづくり」のお話ではありませんでした。「ものづくり」を通した「人づくり」のお話だったんです。難しい表現は一切抜きで、わかりやすく具体的に「これはしてはいけない」「言ってはいけない」というキーワードを、ご自身の身に起きた実例を交えて丁寧に解説してくれました。

その中にはハッとさせられる言葉がありました。本当に何気なく言ってしまう、一見罪のないような軽い言葉であっても、人の夢をも奪ってしまう凶器にもなるんだということを、夢を奪うってことは人生を奪うってことと実は同じ意味だということを、植松さんは語るのです。

植松さんが最も力を込めて伝えられていたのは、「どうせ無理だから」という言葉をこの世からなくす…ということでした。言ったこと…ありますよね。少なくとも僕は身に覚えがあります。経験や打算や大人の都合を理由に「そりゃ無理だよ〜」といとも簡単に人に言ってしまうのですね。

例えばですね、息子がまだ小さい頃「釣りにいくかい?」と誘うと喜んでついてくるわけですね。僕はキスを釣るつもりで出かけてるんですが、息子は「でっかいタイを釣ってやる!」とイキ巻くんですね。そこで口をついて出てくるのが上の言葉「そりゃ無理だよ」です。大人ってだいたいこの対応じゃないでしょうか?もちろん理屈は通ってますよ、道具も違うし、仕掛けも違う、エサも違えば、釣り行く場所も違う、そして僕にはタイ釣りの経験も知識もないので、「ちょっと無理」ということになってしまいます。

でもね、植松さんのお話を聞いて、本当に僕は後悔しました。あの時、僕が息子にしてやるべきだったことは、タイ釣りを諦めさせることではなかったのです。タイを釣るにはどういう道具が必要で、エサはどうすればいいか、ポイントはどこにあって、時期や時間帯、潮の加減は…など一緒に情報を集め、なんなら自分の人脈を駆使して、タイ釣り名人を探して教えを請い、ほんのちょっとの資金的援助をしてあげるだけで、彼のタイ釣りの夢はかなったのかもしれない。

確かにタイ釣りは難しいのかもしれませんが、この世にタイを釣った人が一人もいないわけでもあるまいし、ましてやSNSを見れば満面の笑みでタイを抱えた釣り人の写真なんて出まくりなわけですよ。小学生の息子に満面の笑みでタイを抱えさせてやれなかったのは、親として本当に後悔でしかありません…。

植松さんは「出会いを大切に」というお話もされました。これは、まぁ良く聞く言葉ではありますが、植松さんの言葉にはもっと強いものが含まれています。「僕たち(植松さんと聴衆)は今日出会ってしまいました。出会ったものを出会わなかったことにするわけにはいきません。」

今日、お話を聞いた人にはすでに「話を聞いた」という責任が発生しているのだと思います。ですから、この「四季便り」を読んでくれた皆様にも責任のお裾分けです。「どうせ無理だ」と言う言葉を使わない、を一緒に実行してみませんか?

最後に…レジュメに掲載されていた植松さんの著書より一言引用させていただきます。

PS.衝撃的な事実を発見してしまいました。「町工場のおっちゃん」と思っていた植松さんですが、プロフィールを見ると、なんと僕より3つ年下でした!ま、いいか。(笑)

何でこういう話題になったのかと言いますと…僕の地元の関市でこの人の講演会があるので、「せっかくだから聞きに行ったら?」と誘われたのです。で、急に興味が湧いてきて、速攻でチケットを手に入れたのでした。

元々こういう人がみえるってことは、いろいろなところからの情報で知ってはいたのですよ。大変おもしろいお話をされることや、著書も何冊か書かれているということも知っていたのです。だいぶ前から知ってはいたのです。話を聞いてみたいなと思ったこともあったし、本を読んでみたいと思ったこともあるのですよ。

あるのですが…行動に移していなかったのですね。もし、僕が植松さんに興味を持った時点で能動的に行動して本屋さんに足を運び著書を読んでいたら、もっと以前にこの方を知ることができていたら…と今になって後悔を感じたりもしています。

ですから、僕は植松さんの顔も知らないし、背格好も知らないし、声も知らない、ましてやお話の内容などは全くわかりません。ただ、「下町ロケット」から連想するに、トライアンドエラーで「ものづくり」に情熱をかけた方なのだから、そういった決してあきらめないエピソードがたくさん聞けるのだろう、「家づくり」の僕たちにとって何かヒントになるお話が聞けるのではないか…くらいに思ってました。

そして、先日聞きに行ってきたわけです。そうしたらなんと「ものづくり」のお話ではありませんでした。「ものづくり」を通した「人づくり」のお話だったんです。難しい表現は一切抜きで、わかりやすく具体的に「これはしてはいけない」「言ってはいけない」というキーワードを、ご自身の身に起きた実例を交えて丁寧に解説してくれました。

その中にはハッとさせられる言葉がありました。本当に何気なく言ってしまう、一見罪のないような軽い言葉であっても、人の夢をも奪ってしまう凶器にもなるんだということを、夢を奪うってことは人生を奪うってことと実は同じ意味だということを、植松さんは語るのです。

植松さんが最も力を込めて伝えられていたのは、「どうせ無理だから」という言葉をこの世からなくす…ということでした。言ったこと…ありますよね。少なくとも僕は身に覚えがあります。経験や打算や大人の都合を理由に「そりゃ無理だよ〜」といとも簡単に人に言ってしまうのですね。

例えばですね、息子がまだ小さい頃「釣りにいくかい?」と誘うと喜んでついてくるわけですね。僕はキスを釣るつもりで出かけてるんですが、息子は「でっかいタイを釣ってやる!」とイキ巻くんですね。そこで口をついて出てくるのが上の言葉「そりゃ無理だよ」です。大人ってだいたいこの対応じゃないでしょうか?もちろん理屈は通ってますよ、道具も違うし、仕掛けも違う、エサも違えば、釣り行く場所も違う、そして僕にはタイ釣りの経験も知識もないので、「ちょっと無理」ということになってしまいます。

でもね、植松さんのお話を聞いて、本当に僕は後悔しました。あの時、僕が息子にしてやるべきだったことは、タイ釣りを諦めさせることではなかったのです。タイを釣るにはどういう道具が必要で、エサはどうすればいいか、ポイントはどこにあって、時期や時間帯、潮の加減は…など一緒に情報を集め、なんなら自分の人脈を駆使して、タイ釣り名人を探して教えを請い、ほんのちょっとの資金的援助をしてあげるだけで、彼のタイ釣りの夢はかなったのかもしれない。

確かにタイ釣りは難しいのかもしれませんが、この世にタイを釣った人が一人もいないわけでもあるまいし、ましてやSNSを見れば満面の笑みでタイを抱えた釣り人の写真なんて出まくりなわけですよ。小学生の息子に満面の笑みでタイを抱えさせてやれなかったのは、親として本当に後悔でしかありません…。

植松さんは「出会いを大切に」というお話もされました。これは、まぁ良く聞く言葉ではありますが、植松さんの言葉にはもっと強いものが含まれています。「僕たち(植松さんと聴衆)は今日出会ってしまいました。出会ったものを出会わなかったことにするわけにはいきません。」

今日、お話を聞いた人にはすでに「話を聞いた」という責任が発生しているのだと思います。ですから、この「四季便り」を読んでくれた皆様にも責任のお裾分けです。「どうせ無理だ」と言う言葉を使わない、を一緒に実行してみませんか?

最後に…レジュメに掲載されていた植松さんの著書より一言引用させていただきます。

「どうせ無理だ」と言って自分の努力を放棄した人たちが、他の人の自信を奪い、努力を否定して、闇に突き落とします。だから、何度でも言います。「どうせ無理だ」と言う言葉は、この世からなくしたほうがいいんです。

おまけ…「思うは招く」で検索してみてください。植松努さんの講演会の動画がいっぱいできますよ!PS.衝撃的な事実を発見してしまいました。「町工場のおっちゃん」と思っていた植松さんですが、プロフィールを見ると、なんと僕より3つ年下でした!ま、いいか。(笑)

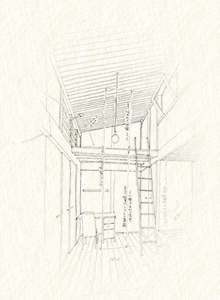

2019.01.23

年明け一発目の仕事はDIYの壁塗りです。正確に言うと僕がやってはDIYにならないんで、実際の作業はお客様サイドでやってもらうんですが…現場に入ってもらうってことは、それなりの申し送りをしないと汚しちゃいけないところを汚しちゃったり、他工種との取り合いが悪くなったりいろいろと不具合が出ますんで、まずはそのあたりのアドバイスが必要になります。

そして当然ですが施工するのは素人さんなので、やり方そのものの指導もしなくちゃいけません。今回のテーマは「壁に珪藻土を塗る左官仕事」なんですが、指導と言っても僕もその道の本職ではないので、これまでの左官屋さんとの仕事で得たノウハウや集めた情報を頼りにDIYとして役に立つ範疇での指導となります。プロの左官屋さんが見たら「素人に毛の生えた程度」と言われそうですが、自分としてはまぁそこそこの「毛」だと思っているのですよ。

今回の工事はお寺の境内に建っていた古い空き家を回収して、カフェとゲストハウスを作る仕事です。で、DIYに挑戦してくれているのはそのお店の店長さんと野菜を納入する農家の方で、お二人ともこういう作業は初体験です。

手板に取った左官材料の重たさやコテのさばき方など最初はだいぶてこずったようで、最初のうちは壁に塗る量よりも床に落とすほうが多いのではないかと思うくらいだいぶ苦労されていました。でも、お二人とも集中力がすごくって、少しづつではありますが着実に壁になっていきます。

そして当然ですが施工するのは素人さんなので、やり方そのものの指導もしなくちゃいけません。今回のテーマは「壁に珪藻土を塗る左官仕事」なんですが、指導と言っても僕もその道の本職ではないので、これまでの左官屋さんとの仕事で得たノウハウや集めた情報を頼りにDIYとして役に立つ範疇での指導となります。プロの左官屋さんが見たら「素人に毛の生えた程度」と言われそうですが、自分としてはまぁそこそこの「毛」だと思っているのですよ。

今回の工事はお寺の境内に建っていた古い空き家を回収して、カフェとゲストハウスを作る仕事です。で、DIYに挑戦してくれているのはそのお店の店長さんと野菜を納入する農家の方で、お二人ともこういう作業は初体験です。

手板に取った左官材料の重たさやコテのさばき方など最初はだいぶてこずったようで、最初のうちは壁に塗る量よりも床に落とすほうが多いのではないかと思うくらいだいぶ苦労されていました。でも、お二人とも集中力がすごくって、少しづつではありますが着実に壁になっていきます。

「ボタッア!」と大きな音を立てて床に落としていた材料も、やがて「ポタッ」になって、やがて「ポロポロ」になって、作業が完了するころには「ザ〜、ザ〜」という壁をこする音ばかりになっていました。農業男子は、今度は自宅の壁を改修するとのことで、ここで得たノウハウが役に立ちそうですね!

さて、床に落ちた材料を眺めて思ったのですが、落ちたものとは言え珪藻土は珪藻土です。ゴミが混ざっているので壁に塗り込むわけにはいかないのですが、いかにももったいない。…ということで、丸めてダンゴを作ってみました。珪藻土ダンゴ、いいでしょ!

さて、床に落ちた材料を眺めて思ったのですが、落ちたものとは言え珪藻土は珪藻土です。ゴミが混ざっているので壁に塗り込むわけにはいかないのですが、いかにももったいない。…ということで、丸めてダンゴを作ってみました。珪藻土ダンゴ、いいでしょ!

珪藻土の効果を活かして下駄箱の消臭剤なんかに使ったらいいかも?ご希望の方は内覧会の時に差し上げますんでお越しください。こんなもんでスミマセンが、欲しい人…もらってやってください。数に限りがありますんで、なくなったらごめんなさい。

で、内覧会のお知らせです。場所は関善光寺境内の「カフェ茶房・宗休」さんです。カーナビは「関善光寺」で検索してください。内覧の期間は2月10日から17日までで、僕のイラスト展も一緒にやってますんでぜひご覧になってください。

で、内覧会のお知らせです。場所は関善光寺境内の「カフェ茶房・宗休」さんです。カーナビは「関善光寺」で検索してください。内覧の期間は2月10日から17日までで、僕のイラスト展も一緒にやってますんでぜひご覧になってください。

また、お店のスケジュールともダブりますんで説明しておきますと、2月10日(日)プレオープンです。この日はお飲み物とお菓子のご注文もお受けします。

そして、2月13日(水)にいよいよグランドオープンです。この日からは通常の内容での営業になりますんで、お昼のランチとお茶の時間は和スイートのご用意もあります。営業時間は午前11時から午後5時までで、火曜日と第一水曜日はお休みになります。

お店に関するお問い合わせは、カフェマビッシュさん(TEL:0575-23-6353)にお願いします。(※17日までの期間内でしたら内覧のみのお客様もご入場いただけます。)

カフェ茶房・宗休さんはカフェ・マビッシュさんの2号店なんですよ。マビッシュさんのお店をつくらせていただいたご縁で、今回もお仕事させていただきました。気合いのリフォーム見に来てくださいね!

さて、床に落ちた材料を眺めて思ったのですが、落ちたものとは言え珪藻土は珪藻土です。ゴミが混ざっているので壁に塗り込むわけにはいかないのですが、いかにももったいない。…ということで、丸めてダンゴを作ってみました。珪藻土ダンゴ、いいでしょ!

さて、床に落ちた材料を眺めて思ったのですが、落ちたものとは言え珪藻土は珪藻土です。ゴミが混ざっているので壁に塗り込むわけにはいかないのですが、いかにももったいない。…ということで、丸めてダンゴを作ってみました。珪藻土ダンゴ、いいでしょ!珪藻土の効果を活かして下駄箱の消臭剤なんかに使ったらいいかも?ご希望の方は内覧会の時に差し上げますんでお越しください。こんなもんでスミマセンが、欲しい人…もらってやってください。数に限りがありますんで、なくなったらごめんなさい。

で、内覧会のお知らせです。場所は関善光寺境内の「カフェ茶房・宗休」さんです。カーナビは「関善光寺」で検索してください。内覧の期間は2月10日から17日までで、僕のイラスト展も一緒にやってますんでぜひご覧になってください。

で、内覧会のお知らせです。場所は関善光寺境内の「カフェ茶房・宗休」さんです。カーナビは「関善光寺」で検索してください。内覧の期間は2月10日から17日までで、僕のイラスト展も一緒にやってますんでぜひご覧になってください。また、お店のスケジュールともダブりますんで説明しておきますと、2月10日(日)プレオープンです。この日はお飲み物とお菓子のご注文もお受けします。

そして、2月13日(水)にいよいよグランドオープンです。この日からは通常の内容での営業になりますんで、お昼のランチとお茶の時間は和スイートのご用意もあります。営業時間は午前11時から午後5時までで、火曜日と第一水曜日はお休みになります。

お店に関するお問い合わせは、カフェマビッシュさん(TEL:0575-23-6353)にお願いします。(※17日までの期間内でしたら内覧のみのお客様もご入場いただけます。)

カフェ茶房・宗休さんはカフェ・マビッシュさんの2号店なんですよ。マビッシュさんのお店をつくらせていただいたご縁で、今回もお仕事させていただきました。気合いのリフォーム見に来てくださいね!

「見どころ」

- 細かなしつらえで居心地の良さと、非日常の楽しい空間を追及しました。

- 柿渋、珪藻土、漆喰で仕上げた壁や天井は、プロの職人ではなくお店のスタッフさんによるDIYです。

- あたたかみのある珪藻土三和土(たたき)の土間。

- 障子は洞戸の古民家で使っていたものの再利用です。

- 空中にせり出したウッドデッキからの眺めは最高!

- ケヤキのテーブルや桧のお風呂は大工の手作りです。

2019.01.01

あけましておめでとうございます。

平成最後の年が明けました。平成の時代と言うのは、私たちが社会に出て建築を業とした期間とほぼ重なります。安易な言葉ではありますが、「あっ」という間に過ぎた平成ではあります。

とは言え、あれこれ指折り数えてみると結構な数の建物を残した時代でもあります。「どうやったら作れるのだろう」とか「どんな形がよいか」とか「どんな手順で作ろうか」とか「どんな材料が適しているか」とか…「つくる」ということをイメージしなかった日は一日もなかったです。

さて、今年は天皇陛下がご譲位され、新たな元号が始まる年でもあります。一生に一度経験できるかできないかと言うくらいの大きな節目を迎えるわけで、新元号にどのような文字が使われるかは大変興味のあるところです。個人的には建築の「建」の字が使われると嬉しいですね。

平成最後の年が明けました。平成の時代と言うのは、私たちが社会に出て建築を業とした期間とほぼ重なります。安易な言葉ではありますが、「あっ」という間に過ぎた平成ではあります。

とは言え、あれこれ指折り数えてみると結構な数の建物を残した時代でもあります。「どうやったら作れるのだろう」とか「どんな形がよいか」とか「どんな手順で作ろうか」とか「どんな材料が適しているか」とか…「つくる」ということをイメージしなかった日は一日もなかったです。

さて、今年は天皇陛下がご譲位され、新たな元号が始まる年でもあります。一生に一度経験できるかできないかと言うくらいの大きな節目を迎えるわけで、新元号にどのような文字が使われるかは大変興味のあるところです。個人的には建築の「建」の字が使われると嬉しいですね。