「藁の家」をフランス・ノルマンディで建ててきました。藁の家なんて聞いたことがない…と言う方がほとんどだと思いますが、究極のエコロジーハウスとして、一部の自然派人間の間ではかなり注目度が高い工法です。

「藁の家」をフランス・ノルマンディで建ててきました。藁の家なんて聞いたことがない…と言う方がほとんどだと思いますが、究極のエコロジーハウスとして、一部の自然派人間の間ではかなり注目度が高い工法です。建て主は小野の20年来の友人でフィリップと言います。フィリップは日本にも住んだ事があり、フランスでは家族で農家を営んでいます。農園には林檎や麦の畑、お兄さんのパン工房、農家民宿、そして、馬、豚、ロバ、鶏、犬、うさぎ、ネコ…ほとんどが放し飼いなので、どこまでが家畜で、どこからがペットなのかよくわかりません。

その敷地内でフィリップはオーベルジュ(田舎料理のレストラン)を経営しています。「藁の家」は、その裏手にフィリップ一家4人が住むために計画されました。ゆるやかな南向きの傾斜地に独立基礎を設け、北側からのアプローチで、南側テラスは宙に浮いたようなイメージに仕上がる予定です。

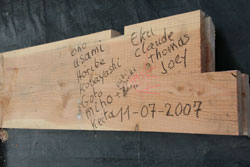

木造で骨組みを作り、屋根と壁に藁のブロック(ストローベイル)を詰め込み、最後は土と漆喰で塗り固めます。私たちが担当したのは、木造骨組みと一部藁の詰め込み作業です。「藁の家」の一言が物好き心をくすぐり、大人6名子供3名の総勢9名、はるかノルマンディまで16日間の旅に出ました。

当地の建築確認は日本と比べてずいぶん時間がかかります。一応90日が審査期間となっていますが、90日目が近づくと書類訂正の通知が入り、再提出後さらに90日を要します。それを3回繰り返して、確認が下りるまでに9ヶ月もかかってしまいました。景観に対する配慮や排水に関する規制は、かなり厳しいようです。

そうこうしているうちに、季節は寒くて夜の長い冬を迎えてしまい、計画実行はとうとう1年以上遅れてしまいました。結果としては、日本の梅雨時期をさわやかなノルマンディで過ごすことができたと共に、私たちが「四季の家工房」として再出発する節目にもあたり、メンバーの絆を強める記念の行事としても大成功でした。

到着の翌日から早速作業を開始しました。なれない海外でなんとなくオドオドしていたメンバーでしたが、さすが職人です、地下足袋を履いて腰袋を下げたら、いきなり目の輝きが変わります。

まずは道具と材料のチェックですが、道具と言っても丸ノコとドリルくらいしかありません。しかも精度がイマイチ大陸的?です。材料の寸法も、プラスマイナス5ミリくらいの誤差があり、1ミリ2ミリの誤差で納材する日本の製材屋さんはやっぱり細かい仕事をしているんだなぁと実感してしまいました。

基礎と床はあらかじめ現地の大工さんが作っておいてくれました。仕事にかかる前に持参したワンカップでお清めをして、現場の寸法をチェックしたところ…なんと、図面とチ・ガ・ウ!あらかじめミリ単位で柱位置を割り出しておいた図面はこの時点で使い物にならなくなり、材料・道具・現場と三拍子揃って出鼻をくじかれてしまいました。

この上に建物を作ります。左から、フィリップ、宇佐美、小野、小林、堀部、後藤、宇佐美(美保)です。

この上に建物を作ります。左から、フィリップ、宇佐美、小野、小林、堀部、後藤、宇佐美(美保)です。

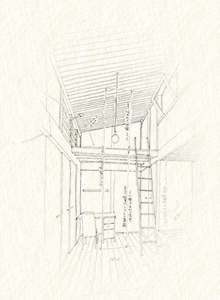

構造を一言で表すと、巨大な2×4と言うイメージです。通常の2×4は38ミリ×89ミリの部材を使いますが、今回の建物は藁を詰めるため30cmの壁厚が必要です。

30cmをひとつの部材にすると、乾燥収縮の影響が大きい、重たくて作業性が悪くなる、大径の原木が必要になるためコストが上がるなどの理由で、4cm×15cmの部材を2つ繋げて使うことにしました。

アウターウォールとインナーウォールの2枚のパネルに組み立てたものを、それぞれ立ち上げてから繋ぐという組立方法にしました。釘の寸法や釘打ちの間隔は、藁の家をプランニングしているニコラさんと相談しながら決めました。

アウターウォールとインナーウォールの2枚のパネルに組み立てたものを、それぞれ立ち上げてから繋ぐという組立方法にしました。釘の寸法や釘打ちの間隔は、藁の家をプランニングしているニコラさんと相談しながら決めました。

ようやく最初の壁が立ち上がりました。30cmの壁圧の迫力がわかりますか?

まずは道具と材料のチェックですが、道具と言っても丸ノコとドリルくらいしかありません。しかも精度がイマイチ大陸的?です。材料の寸法も、プラスマイナス5ミリくらいの誤差があり、1ミリ2ミリの誤差で納材する日本の製材屋さんはやっぱり細かい仕事をしているんだなぁと実感してしまいました。

基礎と床はあらかじめ現地の大工さんが作っておいてくれました。仕事にかかる前に持参したワンカップでお清めをして、現場の寸法をチェックしたところ…なんと、図面とチ・ガ・ウ!あらかじめミリ単位で柱位置を割り出しておいた図面はこの時点で使い物にならなくなり、材料・道具・現場と三拍子揃って出鼻をくじかれてしまいました。

この上に建物を作ります。左から、フィリップ、宇佐美、小野、小林、堀部、後藤、宇佐美(美保)です。

この上に建物を作ります。左から、フィリップ、宇佐美、小野、小林、堀部、後藤、宇佐美(美保)です。構造を一言で表すと、巨大な2×4と言うイメージです。通常の2×4は38ミリ×89ミリの部材を使いますが、今回の建物は藁を詰めるため30cmの壁厚が必要です。

30cmをひとつの部材にすると、乾燥収縮の影響が大きい、重たくて作業性が悪くなる、大径の原木が必要になるためコストが上がるなどの理由で、4cm×15cmの部材を2つ繋げて使うことにしました。

アウターウォールとインナーウォールの2枚のパネルに組み立てたものを、それぞれ立ち上げてから繋ぐという組立方法にしました。釘の寸法や釘打ちの間隔は、藁の家をプランニングしているニコラさんと相談しながら決めました。

アウターウォールとインナーウォールの2枚のパネルに組み立てたものを、それぞれ立ち上げてから繋ぐという組立方法にしました。釘の寸法や釘打ちの間隔は、藁の家をプランニングしているニコラさんと相談しながら決めました。ようやく最初の壁が立ち上がりました。30cmの壁圧の迫力がわかりますか?

大きな窓の上には15cm×23cmの桁を2本並べて渡します。細かい作業には持参したノミが役に立ちます。桁の仕口を作る宇佐美。

大きな窓の上には15cm×23cmの桁を2本並べて渡します。細かい作業には持参したノミが役に立ちます。桁の仕口を作る宇佐美。

小林はいつも切る係りです。普段使い慣れた丸ノコと比べるとオモチャみたいな感じがしますが、少し使うと、だいたいのクセは飲み込めました。

小林はいつも切る係りです。普段使い慣れた丸ノコと比べるとオモチャみたいな感じがしますが、少し使うと、だいたいのクセは飲み込めました。

3日目は2階の根太を組みます。この根太の寸法もばらつきが激しく、レベル調整が悩みの種です。

3日目は2階の根太を組みます。この根太の寸法もばらつきが激しく、レベル調整が悩みの種です。結局、根太を全部取り付けてから、まっすぐな材木を定規としてあてがって、高い部分をカンナで削ることにしました。

2階の床下地は1階の天井板になります。1階はずいぶん部屋らしくなりました。

2階の床下地は1階の天井板になります。1階はずいぶん部屋らしくなりました。小野が持っているのはベニヤ板に貼った図面です。こうしておけば風にも飛ばされないし、いつでも図面をすぐに見ることができます。左からフィリップ、フィリップの長男クロード、小野です。

電気の配線経路について打ち合わせをしているのですが、ここの配線工事は、電気屋さんの指導を受けながら高校1年生のクロードが挑戦します。

仕事が終わると、時々サン・ローの町に出かけました。夜の9時なのにまだ陽が射しています。

仕事が終わると、時々サン・ローの町に出かけました。夜の9時なのにまだ陽が射しています。左から後藤、小林、堀部ですが、地下足袋でカフェなんて日本なら追い出されているかも。

棟木の継ぎ手を作る堀部です。

棟木の継ぎ手を作る堀部です。

9日目には藁職人が登場。左端が親方のニコラです。建築全般に精通していて、ストローベイルハウス専門の工務店の社長と言ったところでしょうか。

9日目には藁職人が登場。左端が親方のニコラです。建築全般に精通していて、ストローベイルハウス専門の工務店の社長と言ったところでしょうか。今回の工事はフィリップが直接手配をしているので、ニコラの仕事は藁詰めと漆喰塗りになります。日本のサシガネを使いこなす私たちにとても興味を示していたので、一本づつプレゼントしてきました。

ニコラとは片言以下のフランス語でしたが、けっこう突っ込んだ打ち合わせができたのが印象的です。専門家同士って考える基準が似ているせいか、不思議と通じるんですね。

この日は藁詰め作業の手ほどきを受けました。かなり無理やり押し込んで、さらに木槌で締め固めます。藁を詰めるジュリアンと宇佐美。

この日は藁詰め作業の手ほどきを受けました。かなり無理やり押し込んで、さらに木槌で締め固めます。藁を詰めるジュリアンと宇佐美。

現場の横には豚が放し飼いにされています。「かわいいでしょ、でも8ヶ月たったら食べちゃうよ」とフィリップは笑います。

現場の横には豚が放し飼いにされています。「かわいいでしょ、でも8ヶ月たったら食べちゃうよ」とフィリップは笑います。餌も完全にオーガニックで、小屋にも入れずに草むらを走り回っているせいか、実際ここの豚は本当に美味しかったです。マジ美味いっす!

翌日ニコラ達は別の現場に行きましたので、私たちだけでもう片方の屋根を仕上げました。漆喰を塗るトマと小野です。

翌日ニコラ達は別の現場に行きましたので、私たちだけでもう片方の屋根を仕上げました。漆喰を塗るトマと小野です。

漆喰を塗った上にトタンをかぶせました。これで一応の雨じまいができたので、一同ホッと一息つきました。

漆喰を塗った上にトタンをかぶせました。これで一応の雨じまいができたので、一同ホッと一息つきました。「予定までに間に合わなかったらどうしよう。」「屋根もできないのに帰国するわけにも行かないなあ。」…このことが、全員の気持ちにいつも引っかかっていました。

今日はそれから開放された、記念すべき日です。

屋根もできましたので本日の夕飯は外でバーベキューです。骨付きの牛肉、メルゲーズ(羊のソーセージ)、 ジャガイモ、インゲン、ソラマメ、そしてチーズとパン。もちろんビールとワインと自家製シードルはいつでも飲み放題です。

屋根もできましたので本日の夕飯は外でバーベキューです。骨付きの牛肉、メルゲーズ(羊のソーセージ)、 ジャガイモ、インゲン、ソラマメ、そしてチーズとパン。もちろんビールとワインと自家製シードルはいつでも飲み放題です。7月14日はちょうどフランスの建国記念日でパリ際でした。今夜は花火が上がるので、食後は町に繰り出すことにしました。

フィリップのお兄さんセルジュのパン工房です。オーガニックで、しかも昔ながらの製法で焼くセルジュのパンは、素朴で歯ごたえがあって本当に美味しいです。

フィリップのお兄さんセルジュのパン工房です。オーガニックで、しかも昔ながらの製法で焼くセルジュのパンは、素朴で歯ごたえがあって本当に美味しいです。「パンなんかじゃ力が出ねえよー」と言っていたはずの日本の大工が、美味い美味いと毎朝食べていました。

11日目…今日は初めて休みを取って、ノルマンディの名所モン・サン・ミッシェルからブルターニュの港町サン・マロを廻りました。

11日目…今日は初めて休みを取って、ノルマンディの名所モン・サン・ミッシェルからブルターニュの港町サン・マロを廻りました。大工と一緒に建築物を見るのは楽しいです。「この小屋組みは、あそこの束と込み栓で持たしてあるんだ。」とか「どうやって足場を架けたんだろう?」とか、あっちを睨みこっちを見上げ、意見や考察の連発です。

12日目は最後の作業で、窓台の取り付けなどをしました。柱に溝を彫る堀部です。

12日目は最後の作業で、窓台の取り付けなどをしました。柱に溝を彫る堀部です。

午後からは現場より1時間ほど離れたファレーズと言う町に、日本人の芸術家田窪恭治氏が手がけた「林檎の礼拝堂」を見学に行きました。

午後からは現場より1時間ほど離れたファレーズと言う町に、日本人の芸術家田窪恭治氏が手がけた「林檎の礼拝堂」を見学に行きました。9人乗りのレンタカーはフィリップからのボーナス…快適、快適!ファレーズに向う道中、道端のピクニックテーブルでお昼にしました。エクのおにぎりは最高!

「林檎の礼拝堂 Chapelle St Vigor-de-Mieux」です。廃墟となった礼拝堂を、日本人アーティスト田窪恭治氏が再生した作品です。

「林檎の礼拝堂 Chapelle St Vigor-de-Mieux」です。廃墟となった礼拝堂を、日本人アーティスト田窪恭治氏が再生した作品です。建築的に言うと単に再生となってしまうのですが、ここは建物そのものも作品ですが、再生する行為自体が作品になっています。その意義は完成して何年も経つ今も尚続いています。

この礼拝堂がなかったら、地元の人でさえ通り過ぎてしまうほどの小さな片田舎の村です。でも毎日訪れる人が絶えません。日本からわざわざここを目指してくる人も多いと聞きます。

芸術に人を動かす力があるとすれば、これはまさに芸術です。綺麗なだけの薄っぺらなものではなく、そこに居るとなんだか気迫のようなものを感じてしまいます。特筆すべきは、6色のガラス瓦と内部の壁画ですが、ここでは詳しく触れません。知りたい人は氏著の「林檎の礼拝堂」(集英社刊)を読んでみてください。

わずかな道具を頼りにマンパワーで作り上げた「藁の家」…まるで自分たちの原点に帰ったような、痛快で楽しい2週間でした。「俺たちってホント建築が好きなんだ…。」誰しもがそう再認識した家づくりとなりました。

四季の家工房をスタートするにあたり、皆で汗を流し、笑い合えたことは、かけがえのない経験となりました。これからも四季の家工房はスタッフ全員で力を合わせ、全力で家づくりに挑んで行きます。

四季の家工房をスタートするにあたり、皆で汗を流し、笑い合えたことは、かけがえのない経験となりました。これからも四季の家工房はスタッフ全員で力を合わせ、全力で家づくりに挑んで行きます。